·

首頁 ·

新聞中心 ·

公司新聞 ·

·

首頁 ·

新聞中心 ·

公司新聞 ·

2024.08.08

2024.08.08產業洗牌,正在加速。

01

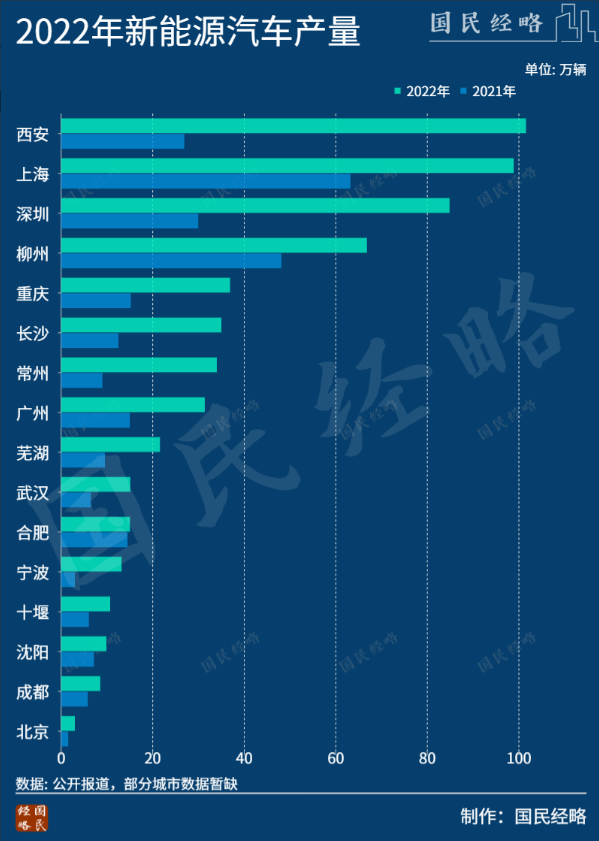

新能源汽車第一城,再次易主。

日前,各地公布2023年上半年經濟數據,上海GDP達2.13萬億,同比增長9.7%,遠超北京的2.06萬億,穩守中國經濟第一大市之位。

其中,2023年上半年,上海新能源汽車產量61.15萬輛,同比增長65%,新能源汽車工業產值更是大增69.8%,成為工業乃至經濟增長的最大貢獻者。

同一時間,陜西省發布上半年工業數據,全省汽車產量61.1萬輛,其中新能源汽車產量43萬輛,占全國新能源汽車產量的11.9%。

作為新晉汽車工業大省,陜西新能源汽車幾乎都產自西安,這意味著上海以較大領先優勢反超西安,重回新能源第一大市之位。

眾所周知,去年以來,受口罩等超預期因素影響,上海一度丟掉了中國經濟第一大市之位,而且新能源第一城、中國工業第一大市的桂冠也隨之易主。

第一個“暫時”的趕超者是北京。去年上半年,北京半年度GDP以3億元的微弱優勢,罕見超過上海,但這一局面并未持續太久,上海在當年就完成反超,今年上半年更多是擴大了領先優勢。

第二匹 “黑馬”是西安。2022年,西安新能源汽車產量為101.52萬輛,同比增長2.77倍,超過上海的99萬輛,首次躋身全國第一,但這一領跑態勢也未持續一年時間。

最后一個“突圍者”是深圳。2022年,深圳規上工業總產值達4.55萬億,工業增加值達1.13萬億,雙雙超過上海,首次問鼎中國工業雙料第一大市之位。(參閱《中國工業第一大市,易主了》)

如今,沒有超預期因素的沖擊,上海經濟正在絕地反彈。

重回新能源汽車第一城只是開始,到年底奪回工業第一大市也未必沒有可能。

02

西安為何被上海趕超了?

西安在新能源汽車產業的異軍突起,當屬去年最受矚目的事件之一。

在新能源汽車之都的爭奪戰中,上海、深圳、廣州、合肥、重慶、柳州、常州等地作為弄潮兒而存在,西安一直都不顯山露水。

事實上,放在幾年前,幾乎沒有人會將西安與新能源汽車關聯在一起。在許多人的印象,這是一座歷史古城和旅游大市,與工業強市似乎毫無沾邊。

然而,西安默默布局了新能源汽車產業,并最終迎來了大爆發,并在2022年首次問鼎。

這一切,要追溯到2003年。當年,比亞迪借助收購西安秦川汽車獲得汽車牌照,得以正式切入汽車制造賽道,成為繼吉利之后的第二家民營轎車企業。

投桃報李,相互成就。當比亞迪借助新能源浪潮一躍而起,最早布局的西安自然成了最大受益者,高峰時期,比亞迪一半產量都來自西安工廠。

事實上,比亞迪總部雖然位于深圳,但汽車生產基地卻遍布全國,而西安正是其中最大的一個,這也是整個陜西新能源汽車最大來源,沒有之一。

數據顯示,2022年,整個陜西生產了102萬輛新能源汽車,比亞迪占了97%;

今年上半年,陜西新能源汽車產量43萬輛,西安比亞迪工廠占了86%。

可見,西安與比亞迪深度捆綁,可謂一榮俱榮。同樣,一旦比亞迪遭遇新勢力的挑戰,西安自然也會受到沖擊。

退一步講,即使比亞迪依舊勇往直前,不懼挑戰,一家世界500強企業,也不會把雞蛋都放在一個籃子里。

據不完全統計,比亞迪正在全國形成西安、深圳坪山、長沙、常州、撫州、合肥長豐、濟南、鄭州、襄陽、深汕合作區等10個生產基地,整體規劃產能超過400萬輛。

事實上,今年以來比亞迪依舊保持高增長,但由于暢銷車型發生變化,產量增長的重心不在西安,而在其他生產基地,這也導致西安新能汽車產量增速低于其他城市。

比亞迪一家獨大,是西安成功的最大支撐,但也成了長遠發展的制約之一。

要知道,上海不只有一家特斯拉,廣州也不知有一家小鵬,且不說上汽集團、廣汽集團的底氣有多厚,在上海廣州多家整車工廠之外,還有一個有上千家汽車企業構成的上下游產業鏈,從而構建起強大的產業護城河。

與之對比,據第一財經分析,陜西只有比亞迪、吉利等為數不多的幾家新能源整車制造企業,而主要汽車零部件配套企業僅為126家,其中為新能源汽車生產配套成了西安的最大短板。

所以,從“新能源汽車產量第一城”到“新能源汽車產業第一城”,西安還有很長的路要走。

03

任何一次產業變革,都不會和風細雨,白熱化競爭才是常態。

作為僅次于房地產的另一個10萬億級大產業,汽車行業對于城市格局的影響遠超一般產業,因此也成了幾乎所有城市的逐鹿賽道,市場早已從藍海變成一片紅海。

這幾年,全國至少有幾十個城市將新能源汽車作為主導產業,然而一眾企業、一眾城市已經折戟沉沙。

據中國新聞周刊等機構統計,2018年中國電動車制造商多達487家,但到2023年,能正常經營的新能源車企僅剩下40多家,短短5年少了400多家車企。

受此影響,一眾曾經在新能源汽車領域高歌猛進的城市,不得不按下暫停鍵。

據搜狐城市梳理,溫州、如皋、上饒、鄂爾多斯等至少10多個城市遭遇項目停產或爛尾的尷尬,只有少部分成功盤活,大多數就此沉寂。

這背后,作為一個充分競爭的產業,新能源汽車在對傳統燃油車勢力提出挑戰的同時,自身內部也面臨著“你死我活”的爭奪戰。

2023年以來,新能源汽車洗牌之戰呈現加速之勢,兩大因素讓這場競爭直接進入淘汰賽階段。

其一,新能源汽車補貼開始退坡,一些過度依賴政府補貼的車企,或將失去市場競爭力。

根據工信部發布的統計數據,從2010年政策起步到2020年,新能源汽車補貼已經超過1521億元,覆蓋至少317萬輛汽車。

然而,2023年伊始,新能源汽車國家補貼開始正式退出歷史舞臺。

雖然購置稅減免仍在延續、地方補貼仍舊存在,但沒了補貼,才是真正考驗新能源汽車企市場競爭力之時。

其二,全國新能源汽車產能開始飽和,乃至出現階段性過剩,“價格戰”層出不窮。

據《中國城市大變局》一書分析,過去幾年,新能源汽車的狂飆式增長,是以蠶食傳統燃油車為基礎的,但全國整體的汽車銷量依舊原地踏步。

如今,當新能源汽車規劃產能超過2000萬輛,而滲透率到2025年有望超過50%,遠超此官方“2025年我國新能源車銷售占比將達20%”的規劃目標。

一旦市場從增量市場變成存量市場,造車勢力之間的“廝殺”就在所難免。

且不說補貼退坡、產能過剩帶來的深遠影響,一個特斯拉的大降價,就引發自主品牌的大“踩踏”,很多企業未必能活過2023年。

一旦市場轉向,某些城市從百萬輛直落到個位數,汽車從支柱產業變成拖累產業,并非沒有可能。

這場產業變革引發的城市大變局,誰能笑到最后,我們拭目以待。